|

|

冨嶽三十六景 甲州石班澤

|

|

|

|

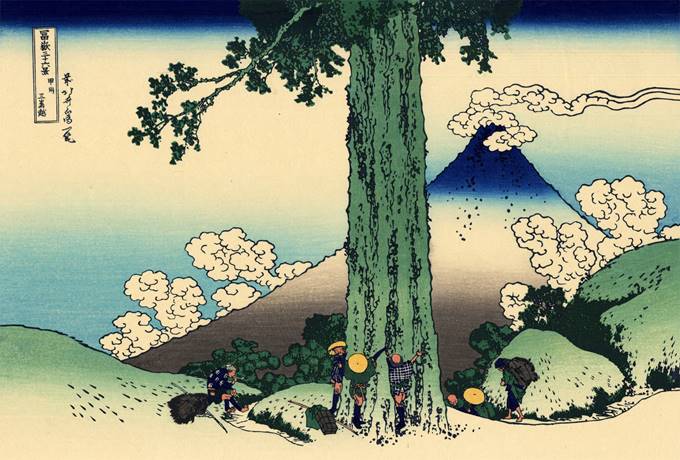

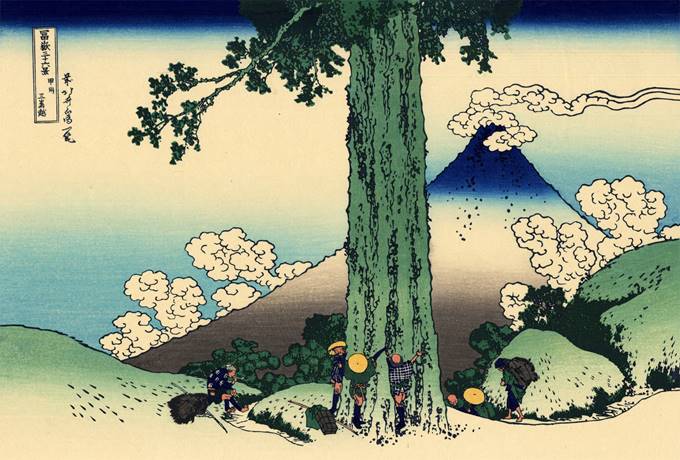

冨嶽三十六景 甲州三島越

|

|

|

|

冨嶽三十六景 墨田川関屋の里

|

約20年ほど前、20世紀から21世紀に変わった2000年、アメリカの雑誌「LIFE」がミレニアム特集を組み「この1000年でもっとも偉大な業績をのこした世界の100人」の一人に北斎を選びました。日本人で唯一選ばれたのは北斎でした。日本のパスポートの査証欄には代表作『富嶽三十六景』から10年用は二十四景、5年用は十六景が選ばれ、ページごとに刷り込まれました。また昨年刷新された新紙幣1000円札には『神奈川県沖浪裏』が印刷されています。『神奈川県沖浪裏』は海外でも「ビック・ウェーブ」として知られ、世界的に親しまれている大傑作です。時代や国を超えた有名人といえるでしょう。

2016年、北斎が生まれた辺りとされる場所(本所割下水)付近にすみだ北斎美術館が開館しました。そこには北斎の家の一室が人形とともに展示されています。ゴミ屋敷。畳の上にはゴミが散乱。こたつに入り、腹ばいになって画業に専念する北斎とその隣で父の作業を見つめている娘のお栄(応為)。北斎は9月下旬~4月上旬はこたつを離れることはなく、食事も店屋物、茶碗は2、3個程度だったといいます。弊衣粗食。北斎の一般的な世評は、奇人変人、垢だらけでノミやシラミがいっぱい、極貧というものですが、はたしてその通りなのでしょうか、生涯にわたりなぜ93回も引っ越しをしたのでしょうか。

引越し魔で住まいはすべて借家の長屋暮らし、これが北斎の生き方でした。長く住めば知り合いができるし、しがらみもふえて煩わしくなる。画業に専念したい、こまめに引越しするしかない、人とのつきあいに深く入り込まない、これが北斎の人生哲学だったようです。一匹狼として生きていく決意がみなぎっていました。

北斎は「己六才より物の形状を写すの癖ありて」と後年記しています。六才というのは数え年なので今の五才にあたります。天才性がうかがえます。68,9才のこり、中風、今でいう脳卒中で倒れました。自ら柚子を材料にして薬を作って飲み、再び強壮な体を取り戻したという逸話が語り伝えられています。この薬方を、北斎は中国の医学書から得たとされ、知り合いにも製法を教えています。北斎の生涯画業を続けたいという強い意志とともに世間の情報にも感度を高めていたことが分かります。

「北斎ブルー」と称されるほどに北斎が絵に取り入れた青色顔料をご紹介しましょう。ベルリン藍(またはプルシアン・ブルー)と呼ばれ、8世紀初頭、ドイツ・ベルリンの染料業者が偶然に発見した化学的な合成顔料です。日本に入ってきたとき江戸っ子たちは「ベロ藍」と馴染みやすいように言い換えてしまい「ベロ藍」とし定着、今では「北斎ブルー」として認知されています。鮮烈な色彩効果をもたらし、浮世絵の価値を高め、浮世絵を世界へ羽ばたかせていく原動力となった色彩でした。『神奈川県沖浪裏』の波の色でお馴染みです。

北斎に魅了されたヨーロッパ印象派の画家たちは、浮世絵ブーム、日本ブームというジャポニスムを興していきました。古い美術界を打破しようとしていた彼らは、浮世絵を見たとき、解放感、手がかり、エネルギーを感じ取ったのでしょう。ゴッホは浮世絵で埋め尽くした作品を数点描きあげ、アルルを日本美術になぞらえ、日本を求めてアルルに赴きました。

明治時代に来日し、日本美術を評価、紹介に努めたアメリカ人美術史家・哲学者フェノロサは1901年にこう書いています。「浮世絵が生きた美術であり得たのは、江戸の庶民が存続した時期にかぎられていた。日本は国を統一し国際的発展を遂げて行く中で、浮世絵を犠牲にせざるをえなかった」。しかし「今後いかなる事態になろうとも、これら身分低き絵師の名声と魅力は決して消え去ることはない。師宣と晴信と清長と北斎は、今後何世紀にもわたって傑出せる指導者としてその名を留めるであろう」

北斎がその先頭に立って、世界の芸術的価値を高め、影響を与え続けているのです。

(2025.1.1)